Tales of ARISE

Beyond the Dawn「Prelude」

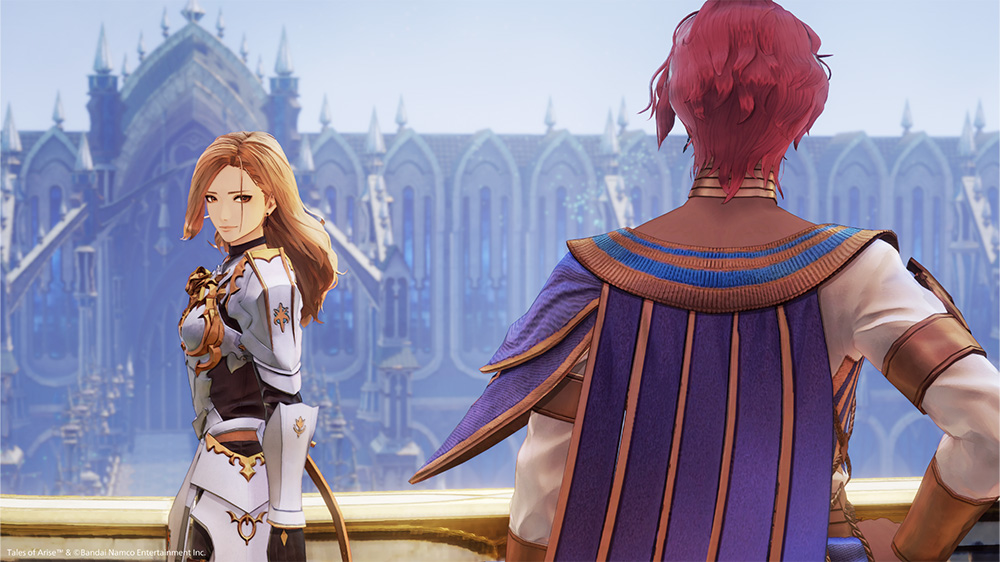

キサラ&テュオハリム編

~変われるふたり~

BGM

葛藤、反動。変化に伴う軋みは至る所にあった。とはいえ、その形は一様ではなく、人々の関わり方もまた様々であった。

「――それで、ニズで落ち合いたいと。なるほど」

手にした手紙に目を落としたまま、テュオハリムは椅子の背もたれに身を預けた。

「集合の日まであまり時間がないようだが」

「はい、行くなら早々に発たなければなりません」

机を挟んでキサラが頷いた。ふたりがいるのは、ガナスハロスの首府ペレギオンにある建物の一室。机の上には書類が整然と積まれ、周囲の壁には本棚が並ぶ、事務仕事のための部屋だった。

そんな部屋にあってキサラの甲冑姿はいかにも場違いだったが、当人は気にする様子もない。ぴんと背筋を伸ばした様はテュオハリムと対照的だったが、それでいて同じようにくつろぎ、柔らかな視線を相手に向けていた。

「ですが、最近、また新たなレナ人の一団が到着したとも聞きました。今、ここを離れても大丈夫ですか?」

現在のテュオハリムは、ペレギオンにおけるレナ人たちの代表のような立場にあった。そうそう自由の利かない身のはず。だが当の本人はあまり深刻に構える様子を見せなかった。

「せっかく君が足を運んで知らせてくれたというのに、断る訳にはいくまいよ」

「それはずるいですよ、テュオハリム」

とはいうものの、実際、無視できない話ではあった。手紙に記されていたのは、彼らでないと対処できない類の事案だったのだ。

手紙はアルフェンとシオンからだった。ヴィスキントのキサラ宛に送られ、テュオハリムにも伝えてくれるよう書き添えられていた。またこうも書かれていた。リンウェルにはロウから連絡が行くと。

リンウェルはキサラと同じヴィスキントで暮らしている。そのリンウェルに、キサラでなくわざわざ別の街にいるロウから知らせるというのだから、不合理な話ではあった。

アルフェンとシオン、どちらの差し金かはともかく、その意図は察しがついた。結果として、キサラはペレギオンに赴き、今こうしてテュオハリムと向かい合っている。不合理だろうとなんだろうと、それが答えだった。

ロウの方も同じだろう――察したかどうかはともかく。

「そういう君の方は? 教官不在が続くと、部隊の方でも色々不都合ありそうだが」

「長く離れるつもりはありませんし、留守中にこなすべき訓練も一覧にして残してきました。ちゃんとこなしたかどうか、戻ったら試験です」

「頼もしい限りだ」

本当に不都合があれば、キサラがここにいるはずがない。どちらもそれは十分承知している。

ヴィスキントを守る兵たちの教練。それが今のキサラの仕事だった。ダナ人とレナ人が共存する街で、誰よりも武芸に秀で、また模範と見なされるに至った彼女にはうってつけと言えた。

キサラのことだ、その指導は妥協とは無縁のものだろう――テュオハリムは少しだけ、兵士たちに同情を覚えた。無論、おくびにも出さない。

「私がペレギオンに行くと聞いて、皆、あなたがいつ戻るのか確かめて欲しいと、そればかり」

「私がおらずとも、万事抜かりなく回せているのだろうに」

「助けが欲しいのではなく、慕ってのことですよ。あなたを」

「皆が、か」

何か問いたげな視線を、テュオハリムはキサラに向けた。だがキサラはそれを受け流して、何も言わない。

少しだけ拗ねたように口角を下げると、諦めたのかテュオハリムは立ち上がった。

「では、お手本を得たことでもあるし、留守の間の指示と引き継ぎを済ませてくるとしよう」

言い終わらぬうちに、キサラも既に立っていた。さもそれが当然のことであるかのように。

「お手伝いします」

一瞬、テュオハリムの顔がほころんだように見えた――が、すぐに制するように片手を上げた。

「そのくらいは自分でやろう。長くは待たせないから、散歩でもしていてくれたまえ」

建物を出ると、明るい陽射しがキサラの視界を束の間くらませた。

目を細めたまま視線を巡らせると、その先に聳え立つ城が見えた。デル=ウァリス城。かつてこの地を支配した領将の居城だ。

ダナ人にとってもレナ人にとっても、この城は意味を持ちすぎていた。まして領将であるテュオハリムが使うなど、考えられないことだった。しかし取り壊すにも大きすぎ、それだけの労力を割く余裕もない。結果、城は門を閉ざされ、誰も立ち入ることができなくなっていた。

こうした忌まわしい痕跡がすっかり消え去るまで、一体どのくらいかかるのだろう。だが忘れるのと覚え続けるのと、果たしてどちらがよいのか。辛い記憶が、痛みを蘇らせることもあれば、戒めや教訓となることもある。

キサラは懐から古びた腕輪を取り出した。肌身離さず持ち歩いている、兄の形見。しばし見つめ、確かめるようにぎゅっと握り締めると、またそれをそっとしまいこんだ。

通りを歩く人影はまばらで、そのほとんどはダナ人、それも他国から来た人々だった。三層構造のペレギオンで、もとからいたダナ人、そしてレナ人はそれぞれ別々の階層で暮らしている。今キサラがいるのは最上層だった。

先程のテュオハリムとの会話が思い起こされた。テュオハリムを信用しているとはいえ、キサラが示した懸念には、それなりに根拠があった。

キサラは頭上を振り仰いだ。青空を背景に、雲よりも高く、何か岩とも瓦礫ともつかないものが、河のように中天に流れを作っているのが見えた。

レネギス。かつてレナ人の本拠だったものの名残り。

あの一年前の世界合一の際、レネギスは崩壊した。レナ人たちは星舟で逃れこそしたものの、それまで自分たちが支配してきたダナ人にすがらざるを得なくなった。ずっと奴隷と機械に依存し続け、一気にその両方を失ったレナ人。その多くは、自ら何かを生み出す術をほとんど持っていなかった。

没落への反発を抱えるレナ人たちを放置すれば、ダナ人との新たな衝突は避けられない。そうさせないために、レナ人たちは一か所に集められることになり、その受け皿としてペレギオンが選ばれた。

テュオハリムはこの施策の要と言える存在だった。最後の領将としてレナ人の反発を抑え、同時にダナ人との間に立って過剰な不利益からレナ人を守る。そしてその自立を促し、いつの日かダナ人と共存ができるよう導く。それがテュオハリムが己に課した使命、そして思い描く未来だった。

だが協力的なレナ人もいるとはいえ、その数はまだ少ない。自分自身の仕事の事情もあって、キサラはもどかしかった。今回にしても、ペレギオンを訪れたのは、久しぶりのことだった。

それにしても一年前から、なんと多くのことが変わってしまったことか。

キサラは改めて周囲を見渡した。見慣れたダナの景色のようで、やはり違う。ひと際目立つ違いは空にあった。レネギスの痕跡よりもさらに大きな違い。それは存在ではなく、不在だった。

レナ世界。かつてダナの空の一角を大きく占めていた双世界の片割れ。かつてそれがあった場所には今、ただ抜けるような青空だけが広がるばかりだった。

ダナとレナ、ふたつの世界はひとつになったのであって、レナが消えた訳ではない。それでも目に映る光景は、どうしてもダナにいてレナの消失を見ているのだと訴えてくる。それが起きた経緯の一部始終に立ち会った自分ですらそうなのだ。大方のダナ人、レナ人はなおさらだろう。

何を探しているのか自分でも分からぬまま、キサラはじっと空に目を凝らした。

「何か見えるかね?」

振り返ると、テュオハリムが建物の戸口から近付いてくるところだった。

「むしろ、何も、ですね」

言いながら視線を空に戻す。テュオハリムもそれに倣う。

「周りと同じ空があるだけなのに、ぽっかりと穴が開いたような……一年経つというのに、未だに戸惑う時があります」

「そういうものだろう。当たり前のようにそこにあったものがないというのは」

「もしレネギスが今も存在していたら、あなたもここにはいなかったことになりますね」

レネギスが健在であれば、テュオハリムの任地は当然、レネギスになっていたはずだった。そしてレネギスに行くには星舟に頼るしかなく、ダナ人にとってそれは簡単なことではない。ファルナイツ号は一年前の戦いで失われていた。こうしてふたりで並んで立つことは、仮にあったとしても、今以上に限られていたことだろう。テュオハリムがペレギオンにいるのは、あくまでレネギス崩壊という想定外の出来事の結果なのだった。

しっかりしなければ――キサラは心の中で背筋を正し、気を引き締め直した。

「それでもう準備はいいのですか?」

「うむ。喫緊の案件は、それぞれ託してきた。しばしは不在でも差し支えないはずだ。それに、旅の用意も万全だ」

どこか誇らしげに聞こえる。キサラは顔に出さずに苦笑した。この人は一年前のあの日に誓った通り、変わらず前に向かって進んでいる。どこか寂しくもあるが、嬉しさと誇らしさが勝る。ならば自分も努めなければ。

と、不意にキサラは眉をひそめた。

「……キサラ?」

空気が変わったのを察知したテュオハリムの声。それを黙殺して、つかつかと歩み寄ると、キサラはテュオハリムの胸元に指を突き付けた。

「失礼。ですが、留め具が曲がっています」

「おや、急いでいたせいかな」

「それによく見たら、ここの着付けもずれています。いつもこんな姿で出歩いているのですか?」

「いや、キサラ、旅に出るのだし、そこまで気にせずともよいのではないかね?」

「服装の乱れは心の乱れ。出発の時だからこそ、ちゃんとすべきです」

「……これでも少しはましになったつもりだったのだが」

言葉を交わしながらも、キサラはてきぱきとテュオハリムの身だしなみを整えて行く。

まったく世界が変わっても、こういうところは変わらない。むしろいつになったら変わるのか――

「ありがたいことだ」

不意のしみじみとしたつぶやきにキサラが顔を上げると、テュオハリムと正面から目が合った。

「……なにがです?」

「そこにあるはずのものが、ちゃんとそこにあるということが、だ」

キサラの手が止まった。少し遅れてその言葉が染み込む。キサラは目を閉じた。心なしかその体から力が抜けた。

小さく息を吐く。

ゆっくりまた目蓋を上がった。現れたのは穏やかな、仲間に向けられる、だがただひとりしか知らない眼差し。

「はい」

その短いやり取りに籠められたものに、ふたりは束の間浸ることを己に許した。

このひと時がひと時でなくなるのか、なくなるとしてどうなくなるのか、それは分からない。

それでも。

己を過去から解放し、前を見据える者。己を盾と任じ、護り支えると誓った者。どちらも未来のために生きている。自身もその中で生きるための未来を。

前へ。未来へ。ひとりでなく。例え、体は別々の場所にあろうとも。そして今よりしばしは――

どちらからともなく、ふたりは微笑みを交わし、うなずいた。

ひとりが手を差し出し、ひとりがそれを取った。

「行きましょう、テュオ」

サウンドをONにしてお楽しみください。右上のボタンでも切り替えが可能です。

※音量にご注意下さい。

BGM